「なぜ、あの人気声優は不倫をしたのか」という問いを抱いていた時期がありました。

バレたらキャリアが終わるかもしれないのに、なぜ?

自分だけは大丈夫だと思っていた?

バレても平気だったの?

自分の仕事への影響を考えなかった?

私はその声優のファンというわけではありません。好きなアニメやゲームに出演していたので、情報がなんとなく入ってくる──“パブリックイメージは知ってる”くらいの声優です。なので、熱狂的なファンよりは少し距離を置いた視点で不倫報道を見ていました。

声優だけでなく、一世を風靡した女優や、人気お笑い芸人、好感度が高かった俳優が不倫をしたときも「なぜ?」と思っていました。「バレる可能性が高いのに、有名人はなぜ不倫をするのか」と、不倫報道を見るたびに疑問に思っていました。

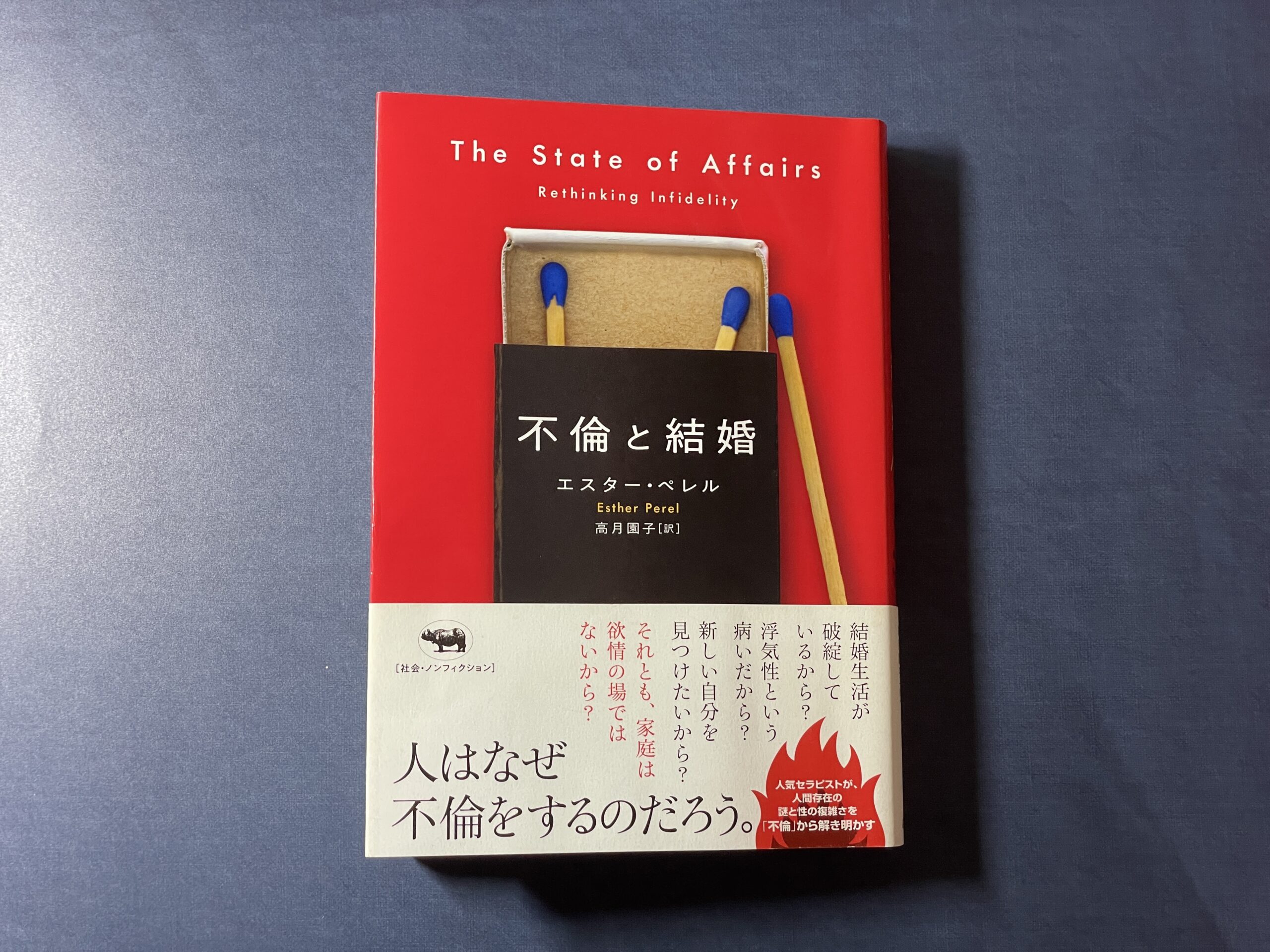

エスター・ペレルの「不倫と結婚」(晶文社/高月園子 訳)を読んで、その問いの答え……というか、結論から書いてしまうと「私がその問いを持つ無意味さ」がわかったので、自分の考えを整理するために書き残しておきます。

きっといつかまた確実に有名人が不倫して、私が「なぜ……?」と下世話な疑問を持ったときに振り返れるように。

「不倫と結婚」ってどんな本?

著者はベルギー人の心理療法士エスター・ペレル

「不倫と結婚」は世界中の膨大な数のカップルから悩みを聞いてきた心理療法士のエスター・ペレルが、「不倫」について書いた本です。

本書の特徴は、不倫を「数字」ではなく徹底して「個々のストーリー」として捉えている点。

- 何%の既婚者が不倫をする

- 不倫をする人の数%にはこういった傾向があった

というような「数字」や「統計」は、「不倫と結婚」にはほぼ出てきません。

ちなみに「何%の既婚者が不倫をするのか?」という問いに答えるのは、「何を持って不倫とするのか」という普遍的に一致した定義がないので難しいとのこと。

「夫が他の女と何年にもわたってセックスしていた」だと明確に不倫ですが、例えばセクスティング(性的なメッセージや写真をスマホで送り合うこと)は? ポルノ鑑賞は? フェチ系のグループに入ることは? マッチングアプリの頻繁な使用は? 風俗は? 別れた恋人と連絡をとり続けることは?

このように何を不倫とするかは、人によってさまざま。しかも「セックスに関する質問には、正直に答えない人が多い」ということを前提にデータ収集を行う必要があります。さらに“許されないセックス”(=不倫におけるセックスなど)については、その傾向がより強く表れると言われています。

なのでペレルは「数字」や「統計」ではなく、「個々のケース」から不倫を論じます。

それはケヴィンの場合、イライアスとリンダの場合、バーバラの場合……というふうに、無数の人たちのストーリーです。

率直に言って、この個々のストーリーが非常に読みごたえがあります。

一人ひとりの不倫の背景が丁寧に描かれていて、「なぜ不倫をしたのか」が自然と理解できるようになっています。

「不倫をあらゆる方向から深く掘り下げた不倫大全」

例えばニューヨークで専門職についているヘザーのケース。

ヘザーはフィアンセのPCフォルダから、ある風俗嬢宛のメールを大量に発見して破局。ヘザーは彼に裏切られたと感じていました(ちなみに、ヘザーのほうがフラれている)。

その後、ヘザーは既婚者のライアンに出会い、お互いに一目惚れ。恋人に裏切られて傷ついたヘザーは、今度は自分が「既婚者の不倫相手」という立場になったのです。

ヘザーは「私たちの関係は不倫とはいえません。ライアンの結婚は法的には終わってないかもしれないけど、他のすべての面で終わっているから」と弁明。ライアンとヘザーは用心深く逢瀬を重ねていましたが、ついに妻の知るところになります。そして、ライアンの家庭がどうなるかというと……。ぜひ本書を読んでみてください。

ヘザーはフィアンセに裏切られた後、浮気をする人に対してとても厳しい目を向けていました。特に、不倫相手である“愛人”に対しては、強く批判的だったのです。まさか自分が“不倫をする女”になるなんて夢にも思っていませんでした。

ペレルは、自分が不倫する立場になったとたん、それまでの批判が一転して正当化に変わる──そんな話を聞くのは「今回が初めてじゃない」と言っています。

これは、社会心理学でいう「行為者・観察者バイアス」という現象だそうです。

「行為者・観察者バイアス」とは、他人の行動については、その他人の内面に原因がある。自分の行動については、自分の外側に原因があると考える傾向のことです。

さらに2歳の息子がいる、30代前半のジェシカのケース。

彼女は、夫が同僚と不倫していることを知った1週間後に、ペレルに連絡を取りました。ジェシカは「不倫をした夫のことを、それでもまだ愛している」という、自分自身の気持ちに苦しんでいました。

ジェシカはまず、オンラインの人生相談サイトに夫の不倫のことを投稿しました。でも返ってきたのは、「今すぐ別れなさい」「過去は振り返らないで」「浮気した男は必ずまたする」「そんな男、道端に蹴り出せばいい」といった、断定的なアドバイスばかり。

ジェシカは混乱しながらこう思いました。

「どのサイトも、私が“まだ夫を愛している”という事実には目を向けてくれなかった」

そして、ペレルに助けを求めたのです。

ジェシカは経済的に自立していて、離婚することも可能でした。それでも彼女は夫にもう一度チャンスを与えようとしていた。

「別れられるのに、別れない」──ペレルは、この選択が今の時代では“新しい種類の恥”として扱われる風潮があると指摘します。

このように、「不倫と結婚」では“不倫と結婚”に関するさまざまなストーリーが提示されます。人名と、不倫の詳細な背景、どういう経緯を経てその後どうなったかもしっかりと語られているケースが多いので、晶文社がこの本に「不倫をあらゆる方向から深く掘り下げた不倫大全」とキャッチコピーをつけたのも頷けます。

either/or (どちらか片方)ではなく、both/and (両方、どちらも)

ペレルは不倫というテーマに対して、一方的な視点ではなく、さまざまな立場からアプローチしようとしています。

「不倫をされた側」と「した側」──両方にヒアリングし、それぞれがどんな思いを抱え、どんな影響を受けているのかを丁寧に探っているのです。

「不倫をされたほう」の苦しみはよく共有されますが、「したほう」の考えはあまり公にされないので、ここがすごく面白い。

さらに不倫をしたほう/されたほうだけではなく、別の利害関係者である愛人や子供や友人たちについても話を聞いています(子供に話を聞くのは……と思うかもしれませんが、「不倫と結婚」を読むと70代同士の不倫みたいなのがザラにあり、子供といっても50代とかです)。

either/or (どちらか片方)式アプローチからは理解や和解は生まれない。浮気を破壊行為という観点からのみ見たなら、過度な単純化であるだけなく、なんの助けにもならない。反対に、被害を無視して私たち人間の探検心を称賛したなら、劣らず過度な単純化であるだけでなく、やはり何の助けにもならない。大多数のケースでboth/and (両方、どちらも)式アプローチのほうがはるかに適切だ。

「不倫と結婚」P16-17

と書いているように、基本的には夫婦(場合によってはその周囲も)と丁寧に関係を築き、詳細に聞き取り、時間をかけて夫婦に起こった出来事を紐解き、2人が前に進めるように手助けするのがぺレルの役割です。なので「不倫されたほうの味方! 不倫したほうが悪!」というようなシンプルな書き振りはなく、かなりフラットに不倫をとらえています。

不倫にまつわる話題はネットでもかなり溢れていますが、いたずらに怒りを煽ったり、どちらかを悪役に仕立てたりするのではなく、冷静にセラピストという立場から、事例を紹介し、分析し、人間の不思議さに切り込んだのが「不倫と結婚」です。

第三者にとって「なぜ」は無意味

この「不倫と結婚」に掲載された、さまざまな人間関係を読んでいると、

「なぜバレる可能性が高いのに不倫しちゃうんだろう?」

という問いが無意味に思えてきます。

正確に言うと、「その有名人の家族、もしくは有名人夫婦から相談を受けたセラピスト、直接の利害関係者以外の人(つまり私)には、あんまり意味がない」です。

なぜなら、彼らには彼らのストーリーや個別の状況があって、私にはそれを知る術はないから。外野から答えを出すことはできないんです。

私たちが有名人の不倫を知るきっかけは、ほとんどが報道です。でも、その報道が伝えているのは、不倫という出来事のごく一部にすぎません。

だから表に出てきたもの(=報道で知った情報)で「なぜ不倫したのか」を類推するのも無意味。あれこれ想像して勝手に失望したり怒ったりするよりも、「キャスト変更された」とか「活動休止した」とか「復帰した」とか、ファクトの部分を受け止めていく、というのが私の結論です。

自分宛に噛み砕いたメッセージを送ると、文春とかを読み込んで「バレる可能性が高いのに、なぜあの有名人は不倫をしたのか」を考えてもあんまり意味ないから別のことをしたほうがいい、です(下世話な好奇心が満たされるから読んでしまうんですが……)。

ペレルは「不倫と結婚」で、

それなりの数のナルシストや、色情狂や、浮ついた利己的な人間や、復讐に燃える人物に会ってきた。疑いもしなかった伴侶が、第二の家族の存在や、秘密の銀行口座や、みだらな乱交や、手のこんだ嘘の積み重ねを発見して不意打ちを食らうといった極度な欺瞞のケースも目撃してきた。

「不倫と結婚」P15

と書きますが、そのケースよりも「もっと頻繁に出会ったもの」として、

長年の歴史と価値観(しばしばモノガミーに対する価値観も含む)を夫婦で共有し、結婚生活を大切にしてきた真面目な男女が地味な人生航路上で繰り広げた物語

「不倫と結婚」P15

孤独、長年にわたるセックスレス、恨み、後悔、互いに対する怠慢、失われた若さ、気遣いへの渇望、偶然の出会い、過度の飲酒──これらがありふれた不貞の土台だ。こういった人々の多くは自身の行動と心の軋轢に苦しみ、私のもとに助けを求めにやって来る。

「不倫と結婚」P15-16

と説きます。不倫の動機もさまざまです。

不倫が何かへの抵抗を示している場合もある。単なる浮気心で軽く一線を超える人もいれば、別の生活への移行を求めている人もいる。倦怠感や新しいものほしさが火付け役になるケースもあれば、単に自分にもまだ性的魅力があることを証明したくて行う不倫もある。反対に、生まれて初めて知った抗しがたい圧倒的な愛を打ち明ける人たちもいる。矛盾するようだが、結婚生活を維持するために浮気する人も多い。夫婦が互いに虐待的になると、不倫は建設的なパワーになりうるのだ

「不倫と結婚」P16

そして9章「幸せな人も不倫する ──不倫の意味」では、結婚生活に深刻な問題がなくても不倫は起きるということを章1つ使って書いています。結婚に問題があるか、個人に問題があるかという2項目では説明できない状況が多いと。

つまり、1つひとつの不倫がケースバイケースで、外からは何もわからないんだと私は理解しました。「不倫と結婚」では、5章の「愛のホラーストーリー ──不倫の悪質度」で、周囲の人からのアドバイスの扱いにくさも取り上げています。

友人たちはしばしば軽はずみな判断を下したり、単純すぎる解決法を提供したり、「正直、彼(彼女)のことは一度も好きだったことはない」といった余計な暴言を吐きがちだ。極端なケースでは、友人や家族があまりにも怒って過敏になった結果、被害者の役を奪い取り、裏切られた当人が自分を傷つけた相手を庇うという奇妙な立場に立たされる場合もある。

「不倫と結婚」P113-114

ただ、「不倫と結婚」で一番力を割いていると私が感じたのは、不倫の破壊力です。「なぜこんなにも傷つくのか」を取り上げた4章では、

不倫の発見はそれこそ五臓をえぐられるほどの苦しみをもたらす。もしあなたがパートナーとの関係を壊したいなら、それも内側から完全に破壊したいなら、不倫は最も確実な方法だ。

「不倫と結婚」P74

という文章から始まる、胸が痛くなるようなジリアンとコスタのケースが語られます。ここが本当につらい。そこからどうに回復していくか……というか回復の難しさが丹念に紹介されていて、ペレルの書き振りはフラットなのに「(不倫した)コスタ〜!」と怒りがふつふつと湧いてきました(私は関係ないのに……)。

「個々のストーリー」を読んでいてわかるのは、どの不倫もそれぞれ独自の状況があって、一般化できない。でも矛盾することを言うようですが、どれもすごくありふれていて陳腐ということです。ペレルはけっこう頻繁に「セラピーで繰り返し耳にする」とか「こういう状況に陥ったのはこの2人が初めてではない」とか、「よくあること」であることを匂わせます。

私も「不倫をされた人のこの気持ち、ネットで読んだことある」と「不倫と結婚」を読んでいて何度も思いました。状況はさまざまですが、そこから生まれる感情と反応(不倫したほう/されたほうどちらも)はかなり共通していそうです。

現代では結婚に関する期待度が人類史においてかつてないほど高まっている

「なぜあの有名人は不倫をしたのか」という疑問とは関係なく、私がこの本を読んで興味深かったことを1つ挙げます。

現代では結婚に関する期待度が人類史においてかつてないほど高まっている、という指摘です。

第3章「不倫は変わった」では、結婚のあり方がどう変化してきたかが語られています。

かつて結婚は、「2つの家族による戦略的なパートナーシップ」として捉えられていましたが、現代では「2人の個人の結合」へと変わってきた──という分析です。

数千年にわたって、結婚は家と家を結びつける手段でした。

そこに愛が生まれることもあったかもしれませんが、愛は必須条件ではなかったのです。

「愛している」という感情と「結婚しよう」という選択は、まったく別のものでした。

結婚とは、家同士が経済的に生き残るための戦略であり、社会的な結びつきを強めるための制度だった──ペレルはそう書いています。

セックスもまた、子供を作るための義務的な行為であり、特に男性にとっては婚外交渉がある程度許容されてきた歴史があります。一方で女性が「夫婦のベッドの外に出ること」は、極めて危険な冒険とされてきました。

結婚は政治的で経済的な、計算尽くのもの。「真実の愛」のようなロマンスは、結婚のない場所(不倫など)に存在すると信じられてきた、と歴史家のステファニー・クーンツの言葉が「不倫と結婚」に引用されています。

ところが、現代の結婚は大きく変わりました。いまや結婚は「2人の個人が、愛と情をもとに自由に選び取る関係」として捉えられています。

セックスの意味も変わっています。子作りのための義務ではなく、「ただセックスがしたいからする」──そんなリクリエーション的なものになりつつある、とペレルは述べています。

さらに「不倫と結婚」では、

私たちは安心感、子供、財産、世間体など伝統的な家族があたえてくれることになっていたものすべてを今なおほっし、かつ伴侶に愛され、欲情され、興味をもってもらいたがっている。夫婦は親友であり、悩みを打ち明け合う相手であり、おまけに情熱的な恋人であるべきだと信じている。

「不倫と結婚」P61

ということが繰り返し書かれています。

そう、かつて「結婚の外」に求めてきた「ロマンス」を、結婚の中に求めるようになったんです。しかも、「安心感、子供、財産、世間体など伝統的な家族があたえてくれることになっていたもの」も変わらずほしい。この指摘を見て、「わ、わかる〜!」と思いました。

なぜなら私はTL小説・TLマンガ・海外ロマンス小説大好き人間。

それらで描かれる男女は、だいたい親密さもあり、畏敬の念をお互いに持ち、関係性は永遠に思え、安心感があり、かつ危なっかしさやスパイスのようなリスクもある。

「海外ロマンス小説で書かれているから、結婚相手にすべてを求める人が多いのか?」と一瞬思ったんですが、逆ですね。「その現代人の欲求を、作家たちが敏感に感じ取って小説やマンガとして昇華してくれている」んだと理解しました。

もうB’zの「RING」が脳内で流れっぱなしです(欲しい、全部欲しい!)。

ここはかなり面白かった指摘でした。

ちなみに、人々が心理的にパートナーに大きく依存している現代は、より不倫の破壊力も強くなっている、という結論でこの章は幕を閉じます。

書ききれないほど事例や示唆に富んだ指摘が多く、不倫に対する単純なジャッジを超えて、より深い理解を求める人にはかなり興味深い1冊だと思います。